В этом году о рекламном потенциале Интернета говорилось неприлично много. Затаскивать рекламодателей в Сеть помогают и кризис, и дешевизна, и модные «новинки». К числу последних для банковского сектора можно отнести блоги, социальные сети и другие проекты, которые принято считать «социальным Интернетом».

Если верить экспертам, то в 2010 году от банков ждут оживления рекламной активности, но в рамках ограниченных бюджетов. Недостаток средств планируется восполнять креативом и творчеством, провокационными акциями и «партизанским» маркетингом. А значит, у социальных сервисов есть хорошие шансы заполучить солидных рекламодателей, а у различных «гуру» по встраиванию банков в виртуальный социум — заработать неплохие деньги на ажиотаже.

И вот уже исследователи начали замерять уровень интегрированности отечественного банковского сектора в социальные сети. Artenom Consulting обнаружила 19% «социализированных» банков в ТОР-100 по объемам активов. Среди лидеров, наиболее активно осваивающих социальный Интернет, упомянуты как крупнейшие банки (Сбербанк, ВТБ 24, «Уралсиб»), так и более скромные (ОТП Банк, Русь-Банк).

В Интернете гуляет список из 230 банков, наиболее активно осваивающих возможности соцсетей. Авторитетность этого «топа» сомнительна, однако сам рейтинг представляет интерес. Первую строчку занимает уральский Банк24.ру, в десятку попадают все те же крупные и крупнейшие, а дальше — сплошь и рядом активные банки регионального значения.

На самом деле, называть «Живой Журнал» и «Одноклассников» новыми социальными медиа может только завзятый консерватор. Острота профессиональных споров на тему блогов и социальных сетей постепенно сошла на нет. Зато относительно недавно в российском Интернете стала популярной новая «игрушка» под названием Twitter. Речь идет о так называемом микроблогинге: пользователи обмениваются короткими сообщениями (до 140 символов), которые объединяются в ленты и легко доступны с мобильных устройств. На тамошнем сленге этот процесс обмена короткими фразами называется «щебет», от этого слова, собственно, и происходит название сервиса.

Разумеется, к модному тренду сразу начали приобщать рекламодателя, в том числе и банковского. В Artenom Consulting вообще утверждают, что «Твиттер» является «наиболее популярным ресурсом среди российских банков».

Если же отвлечься от мнений экспертов и посмотреть на ситуацию самостоятельно, то выяснится, что выглядит она довольно жалко. Влиянию нового сервиса поддалось меньше десятка российских банков, которые в большинстве своем используют «Твиттер» в качестве площадки для ретрансляции скучных пресс-релизов. Пользователи могут наблюдать первые слова официальных сообщений вроде «аналитики рекомендуют покупать» и ссылку на сайт банка. Какая-то минимальная жизнь, прерываемая диалогами клиентов и сотрудников, существует в канале Альфа-Банка, да и ее вряд ли можно назвать социальной активностью.

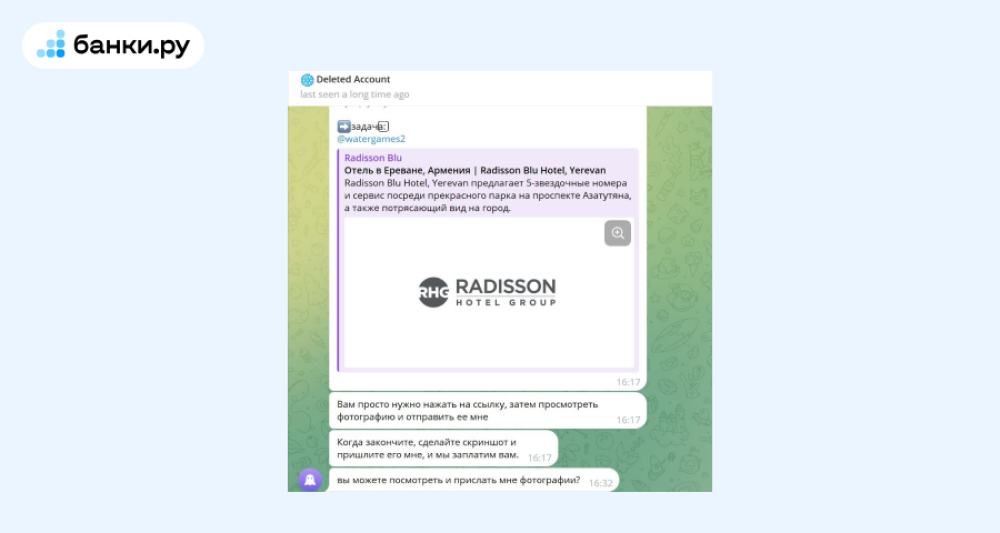

Эксперты и аналитики старательно убеждают и банки, и клиентов в исключительной популярности социальных медиа. С их помощью якобы можно оценивать заемщиков, выбивать долги, собирать маркетинговую информацию и активно жаловаться на персонал в отделениях. Сам тезис о банке с (виртуальным) социальным лицом звучит красиво, но пока имеет мало общего с действительностью. И виной тому не только неповоротливые кредитные организации.

Есть ощущение, что сами пользователи не горят желанием оказаться «во френдах» у банка. Насколько эффективно вторжение информации о кредитах и депозитах в личное интернет-пространство потенциального клиента — большой вопрос. К недоверию клиентов примешивается и беспомощность банковских маркетологов, которые лишь «слышали звон» (или «щебет»), но уже торопятся в ряды «самых социальных». Наконец, обстановку вокруг социального Интернета аккуратно подогревают в течение последних нескольких лет все, кто на нем зарабатывает.

Между тем, о создании собственной социальной сети всерьез задумывается Сбербанк. Мода на социальные физиономии в Интернете явно сохранится еще несколько лет, и российские банки непременно поддадутся ее влиянию. Очень бы хотелось, чтобы это не вылилось в слепое поклонение раскрученным сервисам со стороны банков и навязчивую промывку мозгов в «дружеской» обстановке для их клиентов. Хватит ли тонкости и ума у маркетологов для качественной работы в интернет-сообществах? Посмотрим.