Я здесь совсем недавно. Сейчас на новогодних каникулах много свободного времени, знакомлюсь с сообществом "Диалог". Листая ленту сообщества, просматривая публикации авторов в "Беседке", конкурсы, итоги конкурсов, у меня закономерно возник вопрос по одному из них. Конкретно это касается конкурса "Активный автор месяца", увидела результаты ноября, декабря. А сейчас, в январе 2026 года, данный конкурс проходит? Проверила перечень акций у себя в личном кабине Банки.ру, не...

Как приятно морозным зимним днём выпить чашечку свежего ароматного кофе!☕️

Утром села в автобус,поняла,что забыла карту дома. Напряглась,но вспомнила, что у меня карточный зоопарк в сумке.

Мы купили квартиру в новостройке, решив сэкономить на отделке «под ключ» и делать всё постепенно, своими силами. Начали с косметического ремонта в ванной, который растянулся на полгода из-за ошибок, переделок и поиска материалов. Жить в постоянном хаосе, среди банок с краской и пыли, стало невыносимо. Но самое страшное открылось позже: из-за растянутого во времени ремонта мы покупали материалы мелкими партиями, переплачивая до 40% от их оптовой стоимости.

Читая советы по правильному финансовому поведению, увидела, что везде перечислены следующие правила: жить по средствам, вести учет денежных средств, планировать бюджет, научиться копить деньги. Касаемо последнего пункта - зачастую мы просто не умеем копить деньги. Данный навык включает в себя 2 важных компонента: планирование и самодисциплина. Планировать довольно легко, для этого необходимо поставить перед собой цель - к примеру копить на новый смартфон или ноутбук и откладывать часть...

Вот решила немного рассказать о своем финансовом поведении.

Иногда мы уверены, что “тратим немного”, “почти не покупаем лишнего”, “живём разумно”. И всё это может быть правдой, но при этом денег почему-то не остаётся. Причина часто в том, что мы оцениваем свои привычки по ощущениям, а не по фактам. Поэтому я предлагаю 30-дневный финансовый эксперимент, который не превращает вас в бухгалтера, но показывает реальность.

Реклама.... Надоела реклама! Спамят маркетплейсы, магазины, банки...

Можно ли добавить несколько функций в,, диалоге,, если таковых нет

Споры о деньгах редко бывают “про деньги”. Обычно они про справедливость, безопасность, контроль и страх. Один человек может чувствовать тревогу, если нет накоплений. Другой — если слишком много ограничений. А конфликт появляется, когда пара не договорилась о модели управления деньгами.

Многие финансовые советы звучат так, будто вы робот: “ведите учет”, “готовьте дома”, “не покупайте лишнее”, “инвестируйте”. Но реальность такая: после тяжёлой работы, стресса и недосыпа человеку хочется не таблицу, а облегчение. Поэтому финансовые системы часто ломаются не потому, что они плохие, а потому что они требуют слишком много энергии.

Почти каждый сталкивался с сожалением: “зачем я это купил?”, “зачем взял кредит?”, “почему не начал копить раньше?”. Обычно мы анализируем ошибку задним числом, когда уже поздно. Но есть способ думать наперёд: оценивать решение через стоимость ошибки.

Крупные покупки редко портят бюджет одним днём. Обычно они делают это так: вы берёте что-то “по акции”, “пока есть деньги”, “потому что устал” — и потом постепенно ощущаете, что финансовая гибкость исчезла. А ещё бывает другое: вы долго мечтаете о покупке, берёте её, а радость длится неделю, и дальше остаётся только чувство, что деньги ушли.

Есть люди, которые зарабатывают неплохо, но постоянно чувствуют, что денег не хватает. Есть те, у кого доход скромнее, но почему-то в конце месяца всё равно остаётся. Разница часто не в сумме дохода, а в том, насколько человек понимает свою финансовую картину. Я называю это состоянием “финансового тумана”: деньги приходят и уходят, но вы не видите, где именно и почему.

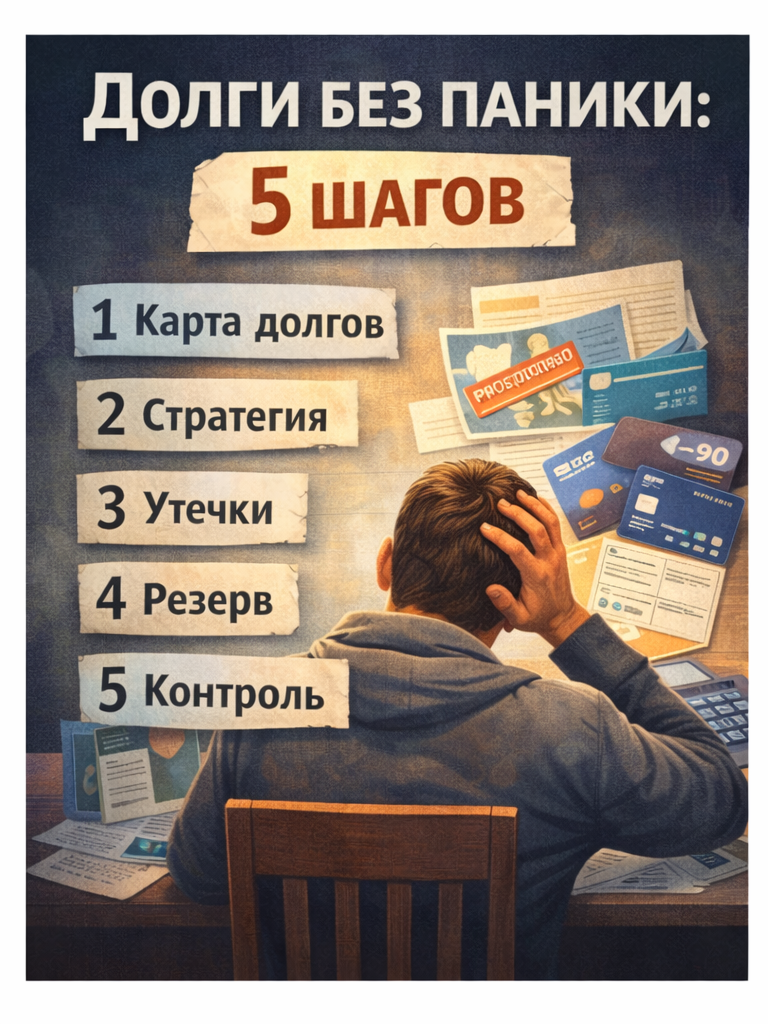

Долги — это не только математика, но и психологическая нагрузка. Даже если сумма не огромная, ощущение “я кому-то должен” постоянно висит фоном и выматывает. В такой ситуации легко попасть в два вредных сценария: либо игнорировать проблему (“потом разберусь”), либо пытаться закрыть всё резко и сорваться (“в этом месяце вообще не буду жить”). Хорошая стратегия — та, которая устойчива, а не героична.

Совсем недавно 20.12.2025 года я зарегистрировалась на Банки.ру и вступила в сообщество Диалог. В новогодние каникулы есть масса свободного времени, поэтому решила сделать первую пробу пера. Точнее опубликовала свой пост 03.01.2026 года в условиях действующей акции "Первый пост". Не ожидала, что он наберет столько просмотров за такое короткое время, а тем более настолько быстрого результата - модераторы сообщества его оценили и уже 04.01.2026 года я получила вознаграждение. Я была...

Дорогие друзья сейчас в связи прошедшими и наступающими сново праздниками, хотелось бы знать кто, что употребляет по утрам чтобы чувствовать себя бодрым весь день (я не имею ввиду после гуляний) ,. С чего начинается ваше утро в будние дни? Лично для меня утро начинается с большого бокала крепкого и ароматного кофе и сигареты (имею эту вредную привычку,от которой не могу избавиться,да если честно и пробовала)

Иногда смотришь известный фильм и думаешь, что герою следовало бы вести себя поумнее, а не постоянно "косячить". Это касается в том числе и неправильного решения вопросов с деньгами.

По традиции я сделала подборку нововведений, которые касаются личных финансов россиян. Сюда вошли не все законы и правила - очень уж их много, поскольку начинается новый год и кучу всего вводят именно с 1 января.

Приветствую! Говорить о «самых выгодных вкладах» в 2026 году уже не совсем правильно. Эпоха, когда можно было просто положить деньги в банк под двузначный процент и спокойно спать, окончательно ушла.

Госдума приняла закон, который напрямую касается повседневных покупок и финансовых услуг. Речь идет о навязывании дополнительных товаров и услуг. Закон уже принят во втором и третьем чтениях, так что эти изменения точно будут действовать.

Почему стоит начать пользоваться качественными сковородками

Привет! ✨

Сегодня решила с вами обсудить свадьбы и связанные с ними финансовые вопросы. Попалось видео в Тиктоке, где блогер рассказал о приглашении на свадьбу. Друг поставил условие: нужно подарить не менее 15 тыс. руб., чтобы отбились ресторан и прочие расходы.

У Озон появилась очень нужная и пока что недорогая функция - доставка посылок. То есть любой пользователь может не только заказывать товары, но и отправлять их. Что-то типа почты в общем.

И сегодня я совершила первую отправку. Из Челябинской области в МО это удовольствие обошлось в 99₽.

Эффект губной помады — это теория, согласно которой во время экономических кризисов потребители перестают покупать крупные дорогие вещи (машины, яхты, брендовые сумки), но начинают тратить больше денег на маленькие «доступные радости», такие как дорогая косметика.Логика проста: когда у вас нет лишних 2000 долларов на новую сумку от Louis Vuitton, вы все равно хотите побаловать себя. Покупка помады за 30–40 долларов становится тем самым психологическим «антидепрессантом», который позволяет...

На Лондонской бирже металлов медь установила новый рекорд, достигнув отметки $13 000 за тонну. На 16:48 мск цена поднялась на 4,1%, а к 17:20 замедлила рост, составив $12 969,5 за тонну.

Мы привыкли к простой логике: чем дольше срок вклада, тем выше процент. Банк берет наши деньги надолго, пускает их в оборот и платит нам премию за время. Однако в текущей экономической ситуации (2024–2025 гг.) мы наблюдаем аномалию, которая в финансовом инжиниринге называется инверсией кривой доходности.Давайте разберем на цифрах, почему сейчас не стоит фиксировать доходность на 3 года, а лучше использовать стратегию «лестницы» коротких вкладов.1. Что происходит с рынком?На текущий момент...

Кто-то, конечно, платит за обслуживание и сейчас, но с нового года тарифы поменяются, и получится, что новые категории клиентов тоже могут стать "платниками".Мне два читателя задали вопросы по этому поводу, поэтому давайте разберемся.

В приложении «Магнита» всегда есть бонусные предложения. Даже у тех, у кого нет подписки «Магнит Плюс Премиум». Просто в таком случае меньше кешбэк и количество самих предложений.